令和7年8月23日(土)、いつもの池袋西口の雀荘「エイト」で先月同様、8人が参集し2卓を囲んで8月例会。ともかく暑い。暑い暑いと嘆き、昔ながらの原色のシロップが掛かったかき氷を口にし、ジョッキでビールを飲んでやっとほっとできたでは収まらなかったのが今年の8月である。

約5700名といわれる学生が学徒出陣で早稲田のキャンパスから戦地に赴き、4700名以上の学園関係者の命を奪ったのが第二次世界大戦である。例会の1週間前には80年という節目で、北の丸にある国立公文書館では、特別展「終戦-戦争の終わりと戦後の始まり」が開催され、「玉音放送」とともに「終戦の詔書」の原本特別展示が行われた(9月15日まで)。

どうだろうと8月15日、新宿住友ビル33階の「平和祈念展示資料館」(総務省委託)に行ってみた。少なくない高校生も見学に来ていたが、聞いてみれば「夏休みの課題」で訪れたとか。それでもいいかと思いつつ約57万5千人にのぼるシベリア抑留、強制労働を強いられた方々のコーナーに立ち寄る。マイナス30度を超える極寒の中、何とか手に入った材料や道具を駆使し限られた時間の中で工夫して食事用のスプーンや将棋の駒などを作っていた。この時、麻雀の牌も作っていたのである。

極限状態でもわずかに許された娯楽としての麻雀で明日への生きる望みをつないでいたのかもしれない。「文化芸術振興基本法」第12条には、「国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽)」とある。麻雀は「国民娯楽」として明示されないのかと思ったりもする。囲碁や将棋は経験・実力がものをいい意外性は乏しい。それに対して麻雀は、なんともスリリングで「運」や「ツキ」が堂々まかり通る世界である。それがまた、なんとも楽しい。だからやめられない。

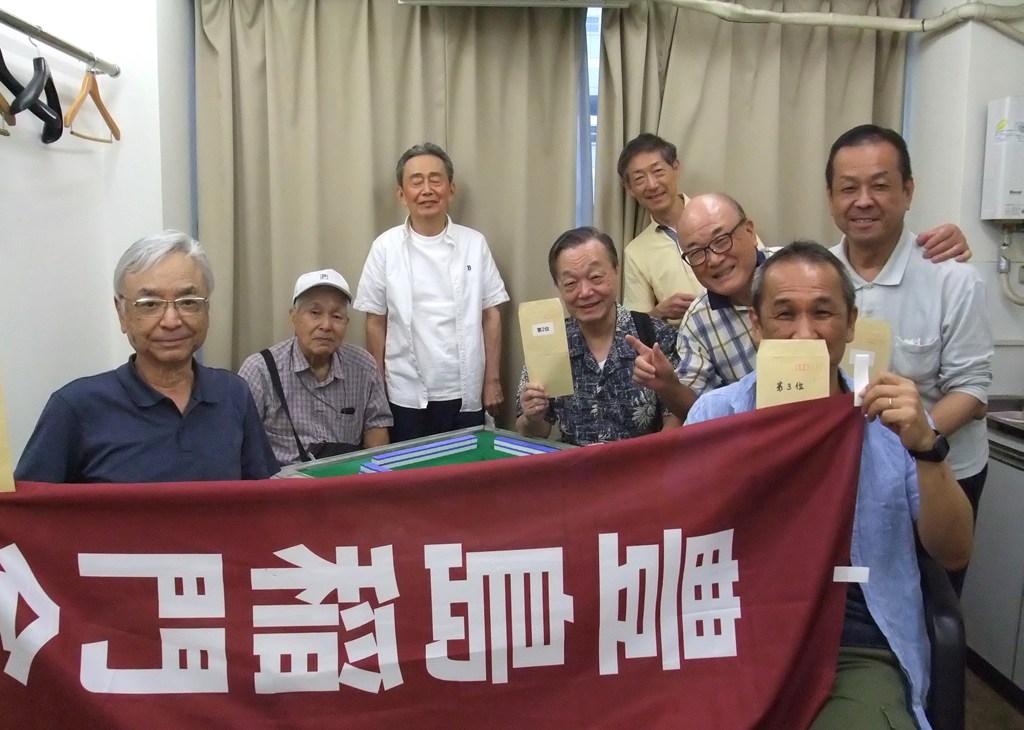

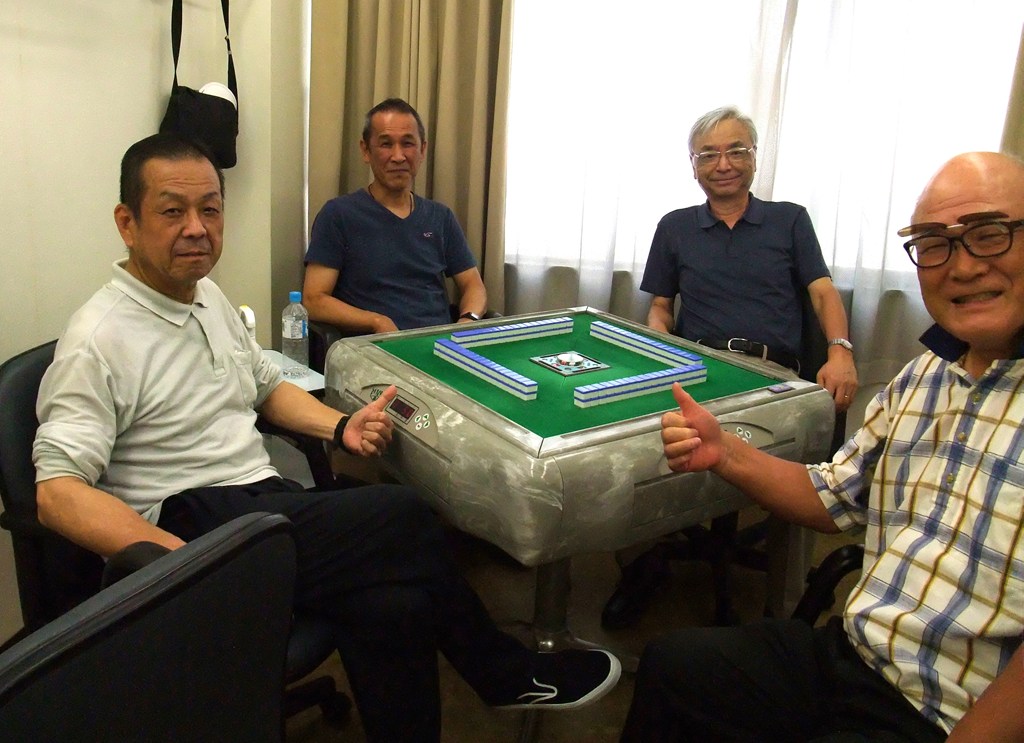

今回の8月例会は、4回戦の内3回トップだった高島民雄さんがぶっちぎりの1位、2位は服部和敬さん、3位は横浜から気合を入れてやってきた飯島伸博さんであった。麻雀らしからぬ実力が反映された結果であった。終わった後はここのところ恒例の雀荘からみえる台湾中華料理「紅竜門」で飲食。また、来月も参加しなければという気にさせる和やかなひとときを過ごしたのであった。

(文責:溝口 元 写真:加藤重光)

(参加者:荒井啓隆、飯島伸博、今村彰啓、加藤重光、斎田 鈞、高島民雄、服部和敬、溝口 元 以上8名、順不同/敬称略)