令和7年10月18日(土)、食事会と講談演目ゆかりの史跡見学会を実施した。食事会は地下鉄三田線御成門駅近くにある「うなぎ本丸」で、1階は鰻問屋で、2階が食事処となっている。

鰻と言えば、夏の土用の丑の日を想起するが、秋の鰻もまた格別で、脂がのり、ふっくらとした身にタレが絶妙に絡み、一口ごとに至福の時間となった。

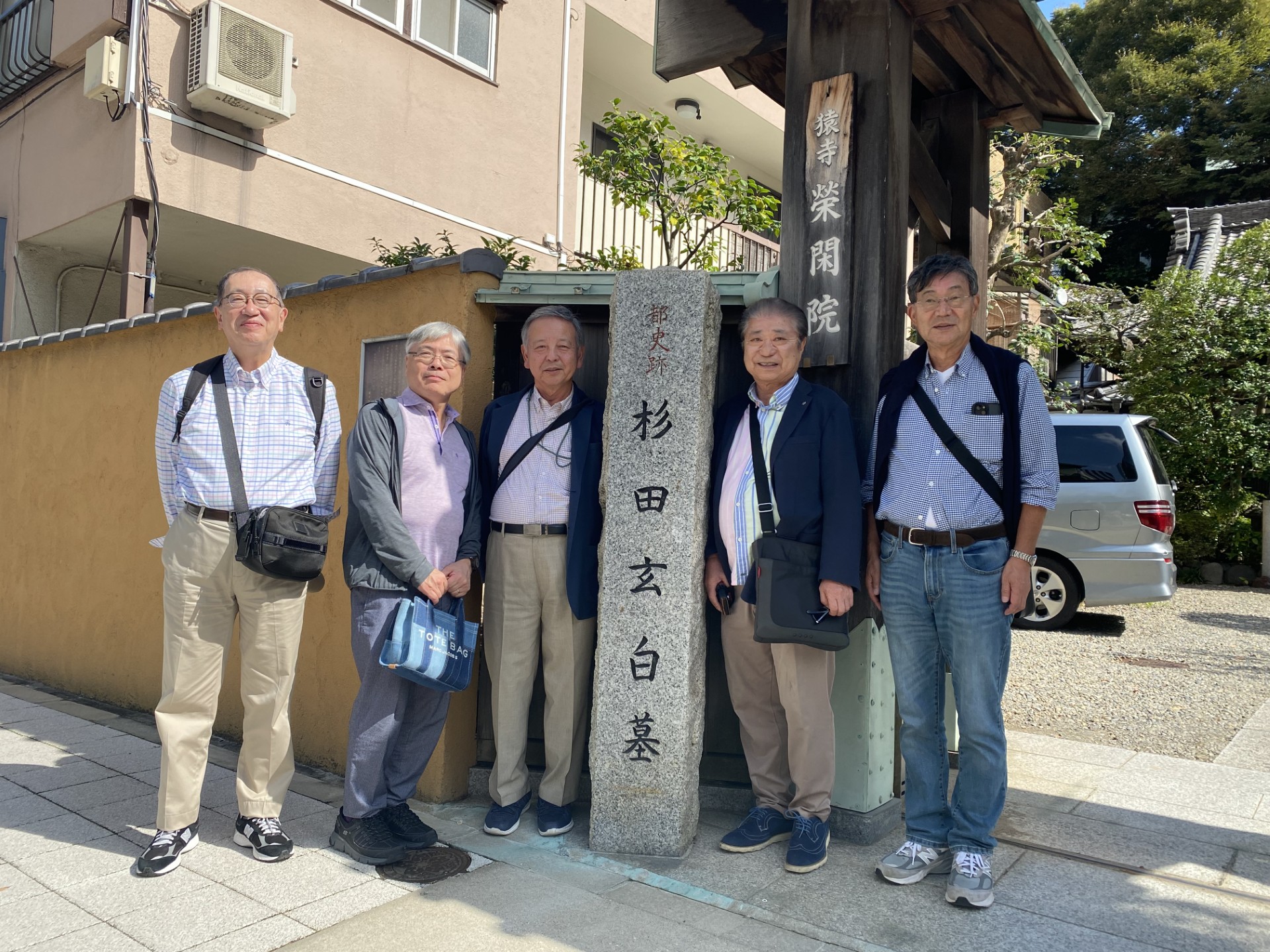

食事後は、愛宕隧道を過ぎ栄閑院へ移動した。境内には杉田玄白の墓がある。玄白は、前野良沢らと4年の歳月を費やしオランダの解剖書を翻訳し『解体新書』を刊行した。九幸翁とも言い、早稲田大学図書館には自画像が収蔵されている。

その後、愛宕山(海抜25.7m)のNHK放送博物館を見学し、愛宕神社に参拝した。都心の喧騒を離れ、緑に包まれた愛宕神社の境内に足を踏み入れると、空気が一変し、静謐な時間が流れ始めた。

講談『寛永三馬術』で有名な「出世の石段」と呼ばれる急勾配の石段、その高さと角度に圧倒されながらも、一歩一歩踏みしめることで、まるで自分自身の決意や願いが試されている気持になった。火伏(防火)の神として知られる社殿は荘厳な佇まいで、長い年月をかけて人々の信仰を醸成したことを肌で感じた。また、勝海舟が西郷隆盛を愛宕山に案内し、眼下の江戸市内を眺望し、江戸城が無血開城となったと伝えられている。

次に、浅野内匠頭終焉の地の石碑を見て、講談『赤穂義士伝』刃傷松の廊下の場面を想起し、切腹最中で有名な老舗新正堂に立ち寄り、新橋駅にて解散した。思い出深い凝縮した半日となった。

(小泉博明)